社長ブログ

出雲風土記:楯縫群:{ 神名樋山 }の秘密 №2

■ 神名樋山は架空の山だった?

2025/9/23更新

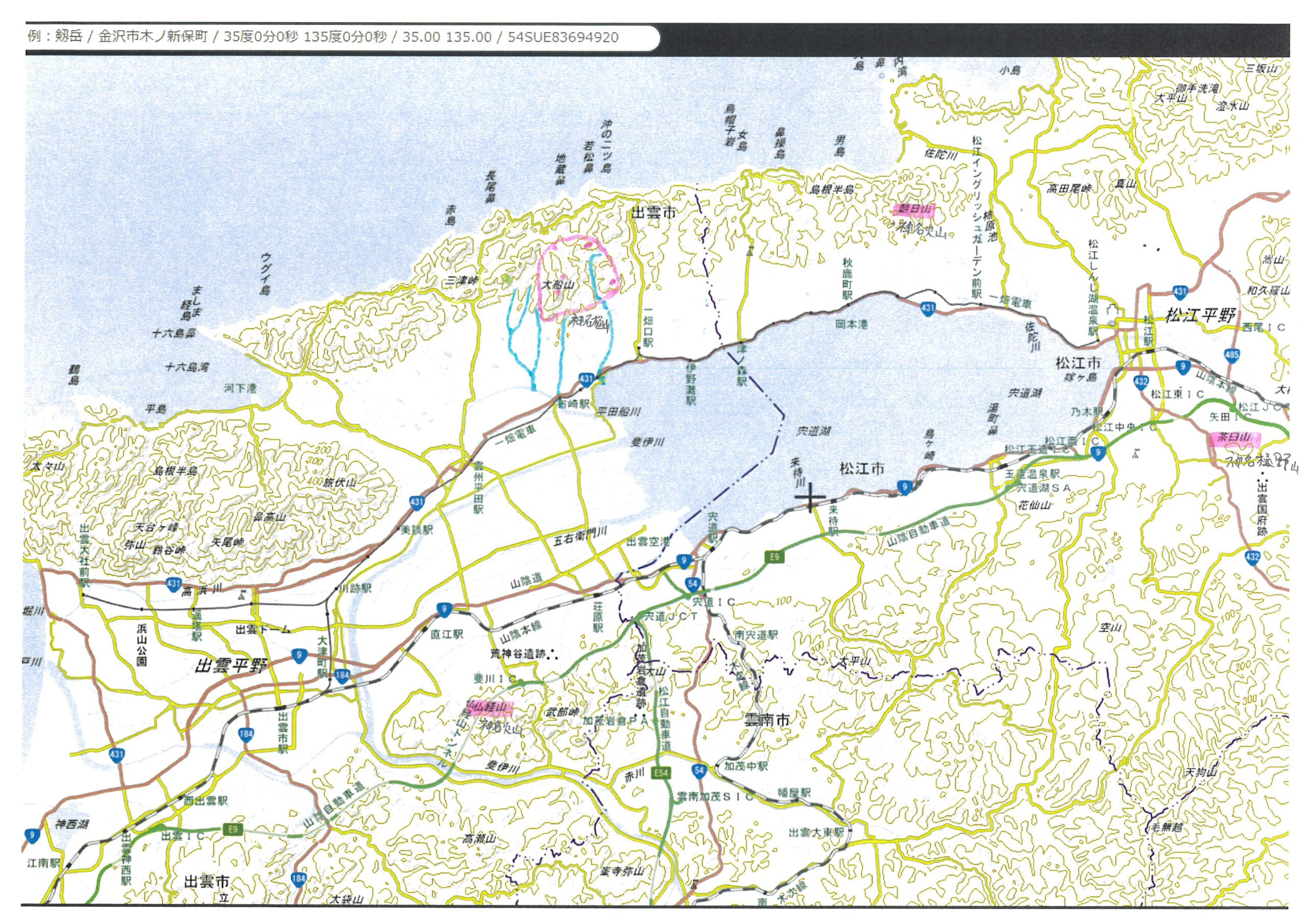

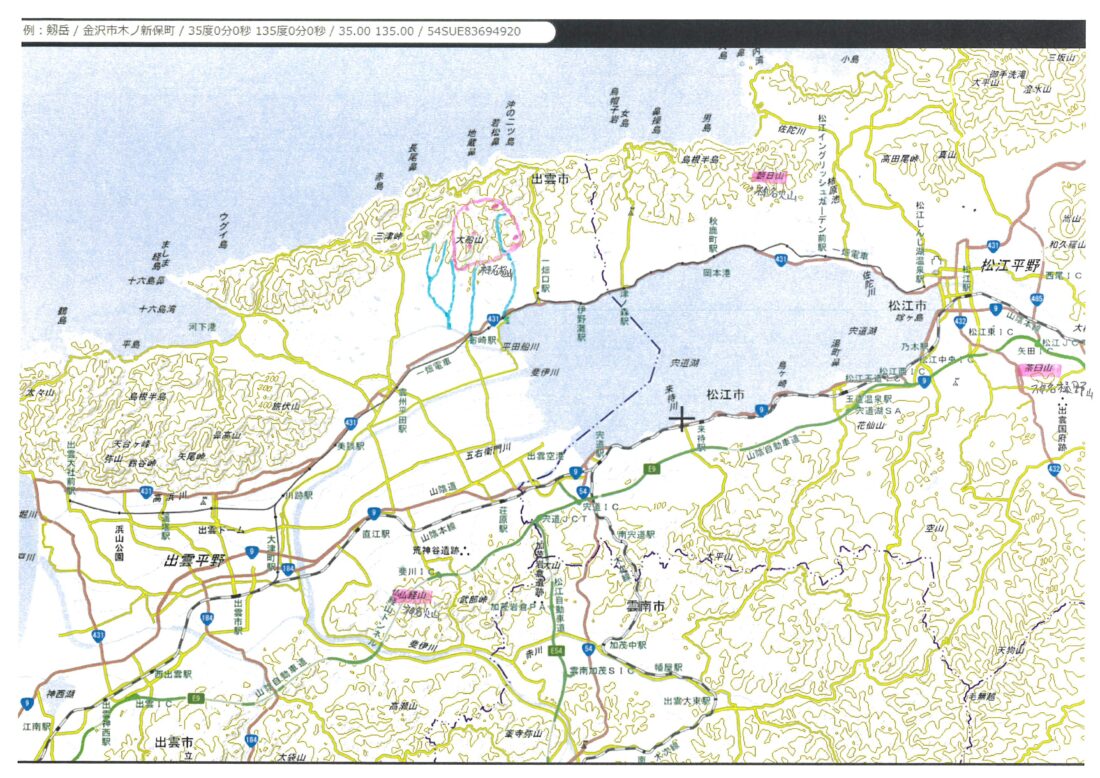

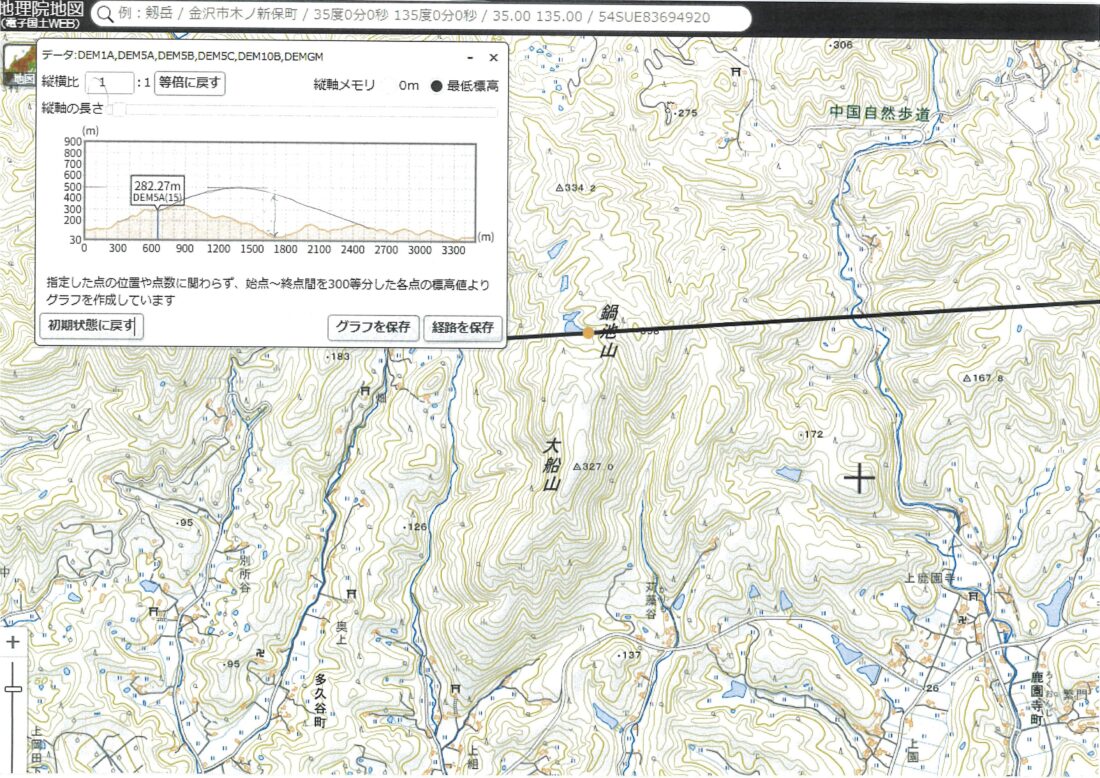

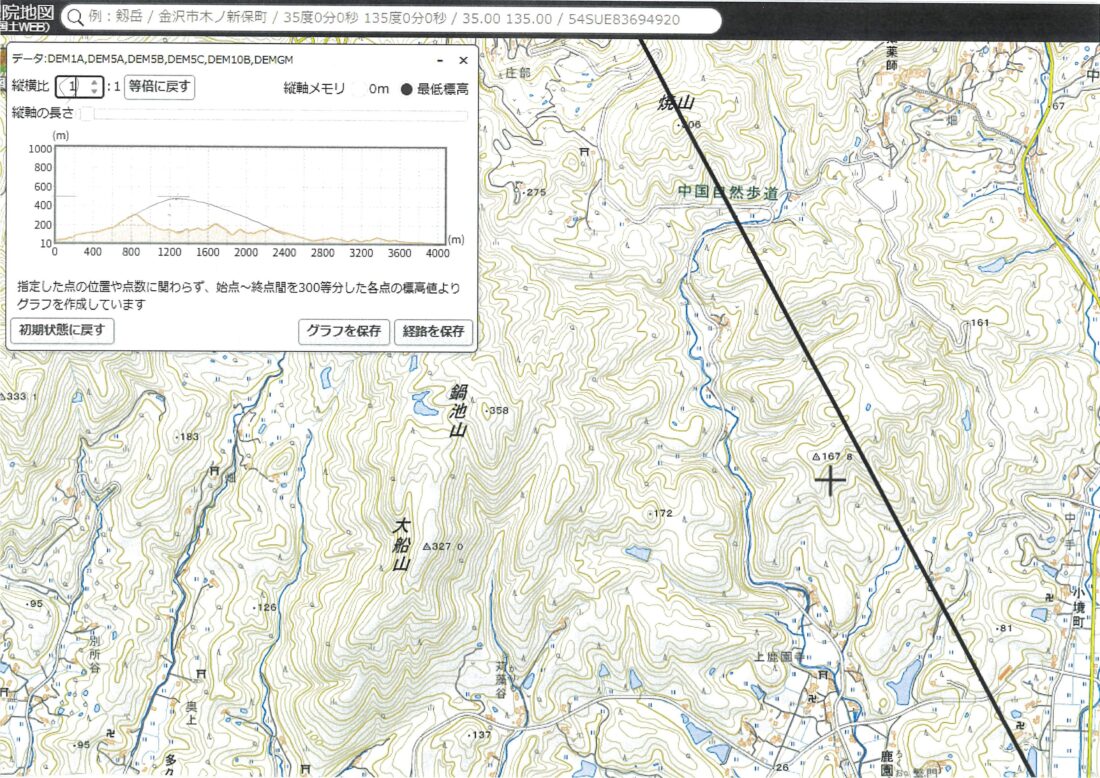

■ 出雲風土記に出てくる神名樋山は高さ357.9(鍋池山358m)、周り11.5㎞とあり、そんな周りの長さの山は見当たりません。

(数字の読み方を変えて、周り20里108歩とすれば、周り10.8㎞と読めて、現地に近くなりました。)

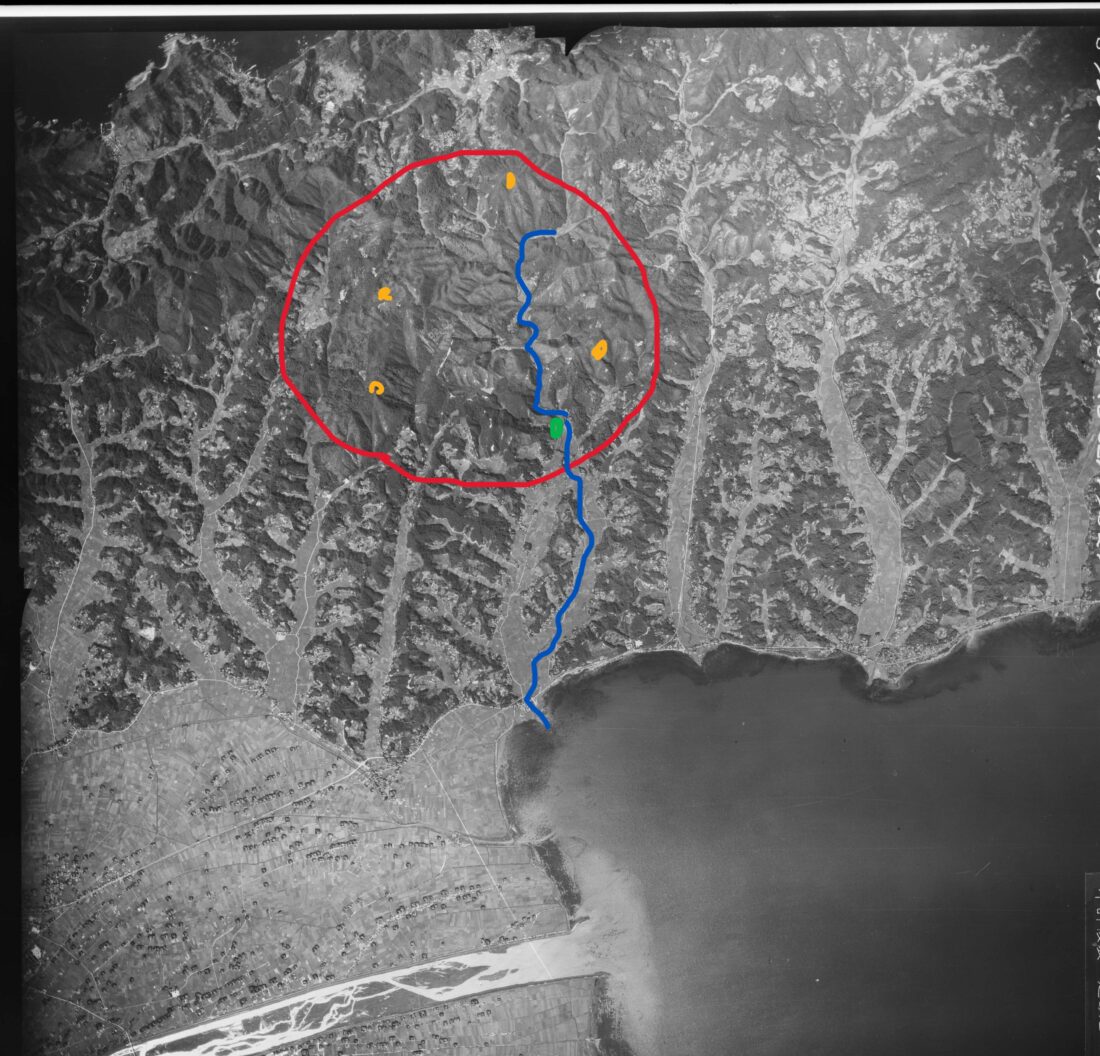

周囲が11.5㎞は、直径が3.66㎞もあるはずです。 下記はイメージ図です。

■ その中心を流れるのが佐香川(鹿園寺川)です。

山を3つ4つを束ねるとこの大きさになり、頂上の無い山です。

また、神名樋山の「ひ」は樋です。 この近くにある「神名火山」は「火」の字が使われています。

神社仏閣はぼ屋根には水にまつわる「龍」や「雲」などの彫り物をしますが、建物の火災を案じてのお守りの為に取付られています。 おそらく大昔だれかがそれを感じ取り山の名前の漢字を「樋」にしたのだと思います。 さればどうして元の山が無くなったのでしょうか?

■ 私が考えるに、何万年か前に地殻変動で山体に圧力が掛りその山がどこかに砕けて飛んで行ったのではないでしょうか?

それを伺わせるものが「石神」です。 あちこちに「立岩神社=たていわじんじゃ」「烏帽子岩」「その真下に100個もの石神」、あちこちにある「要石」、想像すると、どんどん広がっていきます。

「神名火山」は宍道湖の周りに4か所あり、「神名火山」の字が2ヵ所、もう一つは「神名樋野」に「樋」=「とい」があり、それぞれ「火」と「樋」が対角線に配置されていました。 これも火と水の神様でしょうか?

地質学者さん石の成分を調べて検証してみてください。

■ この山々(黄色・)から、かってに高さを推測すると、500mになります。 簡単な漫画を描いてみました。 架空のやま?

■ 戦後の空中写真の緑の・は、山口神社です。

直角に川が曲がっていますが、神社が土石流で流された噂はありません。 神社の上の茶畑は川から10mも高く、赤く硬い地層で、岩盤のようです。 神社もお寺もそこから5m掘り下げらていますが、水が来た話はありません。

この付近の雨水は大量にあり「佐香の河内」へと流れ込んだ場所で、御厨を建てて180日間も酒を飲んだ話は有名ですが、郡役所から真東へ2.4㎞の地点はちょうどこの境川(鹿園寺川)で、この宍道湖付近です。 いずれにしてもこの神社で守られているよう思えます。

この鹿園寺町にとってはこの山口神社が要石です。 この地域全体が守られています。

■ アトムの広場よりの画像

■ 風土記の時代1300年よりずっとずっと昔の話のようです。(1500万年以上前のようだ)