社長ブログ

出雲 一畑薬師 工事写真帳

■ おかげさまで、台風も線状降水帯も無く、無事に工事が終わる事が出来ました

■ 観音様に守られたおかげか大難も無く無事に工事が終わりました。

2年間を振り返り、工事を思い返したいと思います。

■ 工事前

■20240417

■ ↓基礎に異常が無いか調査中!

2m掘ってみましたが、良好な地盤から基礎が作られていました。

沈下量はたったの5㍉でした。

20240421

■ それでも本建ち以外の独立基礎は長い年月には地面が雨に流され、下がったり横移動をしていました。

■ その移動を修正中です。家引き屋さんに引っ張ってもらいました。

■ 建物に傾きの癖がついているので、このまま時間の許す限り長く放置しておきました。 そうしないとワイヤーを外すと戻ってしまいます。

■ 鐘楼堂は瓦屋根です。屋根を軽くすると重石が無くなり、倒れる可能性があるので、そのまま瓦で工事をする事にしました。

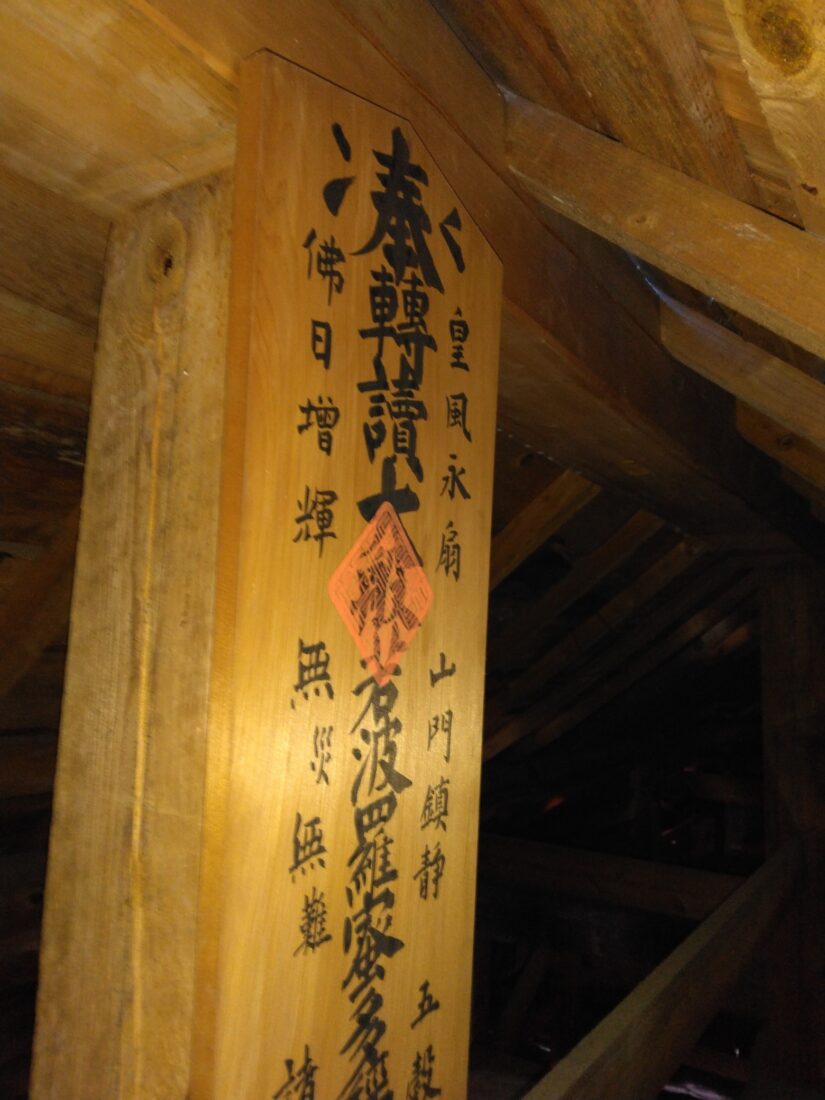

■ 館長にも屋根裏に上って頂き、腐れや痛みを確認してもらいました。

■ 雨漏りも確認されましたが、耐力に支障をきたすような腐れはありませんでした。

■ ↑これは仮筋違いと言い、工事中に倒壊しないように支えています。 建ち転びを直すにはかなりな力が要りますので、ダーンバックルという道具でしばらく引っ張りました。 あとでは見えない縁の下の力持ちのような仕事です。 ここが一番大事なんです。

■ 瓦及び屋根土の撤去が終り板金工事の下地、大工工事です。 これも見えなくなりますが、このままの形が屋根面の最終系になりますので、想像を働かせ丁寧に仕上げなければなりません。 人間なら皮膚があり見えませんが筋肉の用なものですね。骨格が大事です。

■ ↑大棟は、実はこんな高さをしています。 下から見ると低く見えますが1m以上あるんです。 以前、無人航空従事者試験を受けた時に、ドローンは真横に飛ばすと墜落する事を知りました。なぜなら浮力が無くなるからです。つまり風がこの垂直の棟壁に当たると失速し屋根平瓦が捲れにくくなるという事です。 台風で住宅の屋根が飛ぶのは勾配が緩い屋根です。神社仏閣はあまり飛ばない理由がここにあります。また、東西の破風などの飾りの瓦も見た目の美しさだけでなく、風を乱すことで失速させ飛ばないようにする本当の目的を持っているのです。 まさに温故知新、先人の方々に感謝です。

■ ↑年内はここまで。 鬼板がチタン葺きの職人さんが間に合わずお預けです。 なんせ日本に2ヵ所しかこのチタン職人がいる会社が無かったのです。 しかし、浅草の浅草寺を2度も見に行きましたが、チタン葺きには見えず瓦だっと思てしまいました。 そのくらい進化していました。 こんご採用される社寺建築が多くなる事でしょう。

20250221

■ なんとか雪が降る前に鬼板は取付が完了しました。

■ ここが問題の東側の石垣上部附近です。 この穴などに地面の土が流され、濡れ縁などの独立柱が動いていました。 綺麗に片付け真砂土を十分に入れて修復しました。

次から内部です。

■ 展示物など撤去した様子です。

■ ↑ここが今回の目玉の「天空の間」を作る所です。 色々思案しましたが、設計通りの額縁窓で収まりました。

■ これはいたずらではなく、逆光になると観音様がどのように見えるかテストをしている所です。

■ 床下には古い新築当時の瓦が残してありました。 これも邪魔になるので移動です。

■ これは一畑寺境内に生えていた杉の木を切って利用しました。 以前から大きくなり過ぎた木の伐採をしなければと言っておられましたので、今回早めに切って頂き、用材としました。

■ これは粉じんを吸い出すものですが、今回は送風機として使用しました。 熱中症対策です。

■ 断熱天井設置。 寒くて冬場の利用が出来なとの事ですので、小屋裏に断熱天井を設置しました。 将来天井板の交換や電気工事が出来るようにと懐を高くしてあります。

■ これは天空の間のウッドデッキ材です。 ウリンと呼ばれヨットハーバーなどにも使われる、100年間腐らないと言われる木材です。 別棟のコテージなどにも使用しています。 めちゃくちゃ固く思いです。

■ ↑床板張り中です。 白いのはスペーサーです。 天然木は湿気で伸びるので、あらかじめ少し隙間を空けて張ります。 それをしないと床が暴れ持ち上がったりします。 開けすぎると透いて見えるので、加減が難しいです。

■ ↑前側の濡れ縁はコンクリーとにしましたので壁は石張りです。 石工さんが良い顔をされてましたので撮らせてもらいました。

■ この欅やタブノキの額縁は、先代住職様が伐採し、保管されていたものです。 十分に乾燥していたので造作材にはもってこいでした。

■ 濡れ縁工事中、建具は修理中です。

■ デッキ工事中、擬宝珠取付前。 20251007

ぜひ、お参り頂き、おかげを頂いてください。

ありがとうございました。